CreepyFiles – Ini kisah kami, para peronda malam dari sebuah dusun terpencil di selatan Jawa.

Kejadian ini berlangsung puluhan tahun lalu. Sebagian kualami sendiri, sebagian lagi kudengar dari cerita teman atau tetangga. Mungkin tak seluruhnya akurat, tapi semoga detail pentingnya tetap terjaga. Maklum saja. Mari kita mulai…

Waktu itu, dusun kami memang sudah teraliri listrik, tapi penerangan belum merata. Masih banyak rumah yang bergantung pada lampu minyak.

Ronda malam sudah menjadi kebiasaan, bahkan keharusan, karena pencurian masih sering terjadi. Beberapa rumah warga pernah disatroni maling — termasuk rumah bapakku yang ikut kena rampok.

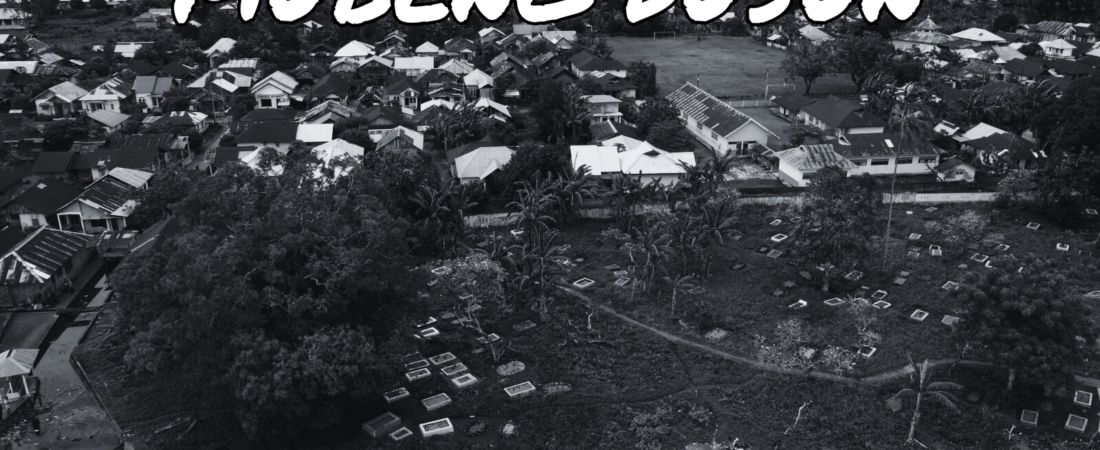

Dusun kami benar-benar sepi. Begitu matahari tenggelam, rasanya nyaris tak ada suara lain selain binatang malam.

Setiap kepala keluarga di dusun mendapat giliran ronda, ditemani anak-anak muda yang ikut sukarela, hampir setiap malam malah. Biasanya, sekitar jam 9 malam, pos ronda mulai ramai.

Malam itu aku bersama empat temanku — Wanto, Pras, Yanto, dan Joko — sudah berkumpul di pos. Beberapa bapak-bapak juga sudah hadir, duduk santai di amben bambu, sementara kami membentangkan tikar di lantai.

BACA JUGA CERITA HOROR LAINNYA : Malam Perantau di Rumah Terkutuk

Bagi kami, nongkrong di pos ronda sudah seperti hiburan setelah seharian membantu orangtua bertani atau kerja lain. Tak peduli besok ada sekolah atau tidak.

Biasanya, kami hanya ngobrol atau main domino. Tidak seperti anak-anak nongkrong pada umumnya, kami bahkan tak punya gitar. Baru kalau ada anak dari desa sebelah yang mampir bawa gitar, suasana jadi agak ramai.

Kalau tidak, kami harus puas mendengarkan suara alam — jangkrik, codot, burung hantu, dan sesekali suara-suara aneh yang aku sendiri tak tahu dari mana asalnya.

Dusun kami berada di lereng pegunungan. Malam-malam di sana dinginnya luar biasa, tapi kalau siang, panasnya bisa membakar kulit.

Karena itu, setiap malam kami selalu membuat perapian untuk menghangatkan badan. Kadang-kadang ada warga yang membawa singkong atau jagung untuk kami bakar dan makan bersama-sama.

Kalau tidak ada, terpaksa kami ke ladang Mbah Arto, mencabut singkong — tentu saja dengan izin, lewat cucunya yang juga teman kami.

Sebenarnya, bapak-bapak sering melarang kami pergi ke ladang malam-malam, karena gelap dan banyak ular berbisa. Tapi kami selalu punya seribu alasan untuk membujuk.

Kadang kami minta ditemani Mas Maryo, salah satu pemuda senior di dusun. Dibandingkan kami yang masih remaja, dia jauh lebih berani. Ia dikenal suka menjalani laku prihatin dan belajar ilmu bela diri serta kebatinan dari berbagai tempat. Tapi justru kadang keberaniannya itu malah membuat kami yang setengah penakut ini semakin ciut.

“Pras, gimana kalau cari singkong? Besok tinggal bilang ke simbahmu,” usul Joko.

“Males ah, ke ladang jauh. Makan yang lain saja,” sahut Pras.

“Lha terus apa? Buat begadang ini,” timpal Joko.

“Godril gimana? Bisa buat ngemil lama,” aku mengusulkan.

“Yowes, ayo cari,” jawab Joko akhirnya.

Godril adalah biji trembesi. Dibakar lalu dipecahkan pakai batu karena kulitnya keras sekali. Rasanya sedikit pahit, tapi gurihnya luar biasa — cocok untuk menemani ngobrol lama.

Cuma ada satu masalah: setelah makan godril, bau kentutmu bisa lebih busuk berkali-kali lipat.

Ada beberapa pohon trembesi di kebun sebelah masjid dusun, tidak terlalu jauh dari pos ronda. Kami pun segera berangkat ke sana. Hanya Yanto yang tetap tinggal di pos, karena dia sedang asyik ngobrol dengan Lek Dhi.

Sebenarnya, kami agak merinding harus mencari godril malam-malam begini. Apalagi pohon-pohon itu tumbuh di ladang penuh belukar.

Di sisi timur kebun, ada rumah kosong, ditinggalkan pemiliknya yang merantau. Di belakang rumah itu, berdiri sumur tua yang katanya angker. Konon, warga sekitar pernah mendengar suara-suara memanggil dari arah sumur itu.

Lebih jauh lagi di belakang sumur, ada rumah lain, bekas milik salah satu warga. Dinding bambunya sudah bolong di sana-sini, tampak rapuh dan menua.

“Ambil banyak, To. Kamu kan yang paling doyan,” celetuk Joko bercanda.

“Mbahmu kuwi! Kamu itu makannya doyan, kentut sembarangan, sampai wedhus aja semaput,” balas Wanto. Kami pun terbahak-bahak mendengarnya.

“Nih, di sini banyak godrilnya, anginnya juga ke arah timur,” kataku.

“Iyo, lha itu di bawah lebih banyak lagi,” sahut Joko.

Kontur kebun memang lebih tinggi, membuat rumah kosong di timur tampak lebih rendah dari posisi kami.

“Aku males, wedhi aku (takut),” kataku. Tapi Joko cuek saja.

“Halah, ora opo-opo ki. Godrilnya banyak, ayo Pras!” serunya.

Pras dan Wanto pun akhirnya ikut menuruni kebun, mendekati pinggir rumah kosong itu.

Joko memang sedikit bandel. Walau lebih tua beberapa tahun dariku, aslinya dia juga penakut. Tapi itu cerita lain.

Mau tak mau aku ikut. Sesekali mataku, tanpa sengaja, melirik ke sumur tua di belakang rumah, membuat bulu kudukku langsung berdiri.

Bayangan muncul: bagaimana kalau tiba-tiba ada hantu berambut panjang memanggil dari sumur itu? Atau pocong mengintip dari balik tiang? Hiii, aku segera mengusir pikiran itu.

“Wis, cukup ini yo?” kata Pras.

“Iya, ayo balik ke pos. Ini sudah cukup buat semalaman,” sambungku.

“Yowes, ayo,” timpal Joko.

Tapi baru saja kami mau naik ke undakan kebun, Wanto tiba-tiba berteriak, “Opo kae?!!” sambil menunjuk ke arah sudut rumah kosong. Mukanya seketika pucat.

Kami semua spontan menoleh.

Bukan ke arah sumur… tapi di pojok rumah itu — samar-samar, tampak sosok putih mengintip di balik pepohonan.

Tanpa pikir panjang, kami semua lari terbirit-birit, membanting semak belukar, tak peduli godril-godril yang berhamburan dari tangan. “Huaaaaa!!!” kami berteriak panik.

Sesampai di pos, orang-orang yang ada di sana terkejut melihat kami berlarian histeris.

“Ada apa cah-cah?” tanya Pakdhe Suk.

“Ada pocong, Dhe! Di rumah kosong itu!” seruku.

“Walah, sing bener? Ojo ngapusi!” hardiknya.

“Bener Dhe, Wanto yang lihat duluan,” sahut Joko.

“Iya Dhe, mboten ngapusi,” tambah Wanto.

“Ayo kita cek bareng, siapa tahu malah maling,” kata Lek Dhi.

“Iyo, ayo. Mbah Man, njenengan melu nggih?” ajak Pakdhe Suk.

Mereka pun berangkat, dan kami mengikuti dari belakang, masih ketakutan.

Belum sampai ke jalan kecil menuju kebun, kami bertemu Lek Lar.

“Lar, ikut sekalian,” ajak Dhe Suk.

“Mau ke mana, Kang?” tanya Lek Lar.

“Nih, katanya anak-anak lihat pocong di rumah kosong,” jawab Pakdhe.

“Wah mosok, Dhe? Perlu diketok kentongan sekalian biar warga tahu? Jangan-jangan malah maling itu,” kata Lek Lar.

“Aku juga curiga. Tapi jangan dulu pukul kentongan,” balas Pakdhe.

Memang wajar kalau bapak-bapak itu mengira ada maling. Beberapa rumah di sisi timur, berbatasan dengan kali, sudah beberapa kali disatroni pencuri.

Rumah bapakku sendiri sudah dua kali kemalingan — ayam dan uang lenyap begitu saja. Sejak itu, warga lebih waspada.

Namun aku yakin, di dalam hati kecil mereka, bapak-bapak itu juga percaya bahwa rumah kosong itu memang berhantu. Hampir semua warga tahu kisah kelam yang terjadi di sana beberapa tahun silam.

KILAS BALIK

Waktu itu aku masih SD. Bersama beberapa teman, aku menyaksikan sendiri kejadian aneh itu.

Setiap Sabtu sore, kami ikut TPA di masjid dusun — aku, Wanto, Pras, Yanto. Joko jarang ikut, mungkin karena dia sudah SMP dan merasa ‘dunia’-nya beda.

Biasanya, selesai sebelum magrib, kami salat berjamaah, baru pulang bareng orang tua.

Tapi sore itu, selepas magrib, aku belum pulang. Bapakku masih ngobrol dengan pengurus masjid. Akhirnya aku dan teman-teman main di sekitar masjid, tak jauh dari kebun.

Rumah di sebelah kebun sudah lama kosong. Kami bermain di tumpukan pasir untuk proyek pagar masjid.

Tiba-tiba, seorang teman menunjuk ke langit, “Kae ono geni mabur!”

Kami mendongak. Sebuah obor terbang — besar dan bergerak perlahan dari kejauhan, mendekat, lalu melayang-layang di atas rumah kosong itu. Ia berputar-putar, menghilang di belakang rumah, lalu muncul lagi dan membumbung tinggi.

Kami, anak-anak polos, malah berniat mengejarnya.

Tiba-tiba, beberapa orang dewasa berlari menghampiri, menyeret kami masuk ke masjid. Mereka membaca istighfar keras-keras, bahkan ada yang membaca doa-doa khusus.

Dari balik jendela, aku sempat melihat api itu berbelok ke arah kebun, lalu terbang perlahan menjauh, hingga akhirnya hilang di balik rimbun pepohonan di batas desa.

Meski apinya sudah tak tampak, semua orang tetap melantunkan doa hingga suasana kembali tenang.

Pak Imam berkata, “Sudah, sudah. Aman.”

Selepas salat Isya, aku pulang bersama bapak. Sepanjang jalan, beliau tidak berkata sepatah kata pun tentang kejadian itu. Sesampainya di rumah, semua pintu dan jendela segera dikunci. Aku disuruh cepat tidur, namun dari dalam kamar, aku masih mendengar bapakku beristighfar berkali-kali…

KEMBALI KE MASA SEKARANG

Setelah bertemu Lek Lar, kami melanjutkan perjalanan ke rumah kosong itu.

Bapak-bapak berjalan di depan dengan langkah waspada, sementara kami anak-anak membuntuti di belakang, jantung berdebar kencang…

Baru saja kami membelok di tikungan sebelum jalan lurus menuju kebon dan rumah kosong itu, sosok seseorang tampak jongkok di bawah lampu penerangan jalan.

Cahaya lampu itu redup, hanya bohlam kuning tua yang menggantung. Saat kami mendekat, ternyata itu Mas Maryo. Dia sempat melirik ke arah kami.

“Koe Mar, lagi ngopo?” tanya Dhe Suk.

“Golek gangsir,” jawabnya singkat.

Gangsir itu sejenis jangkrik, ukurannya lebih besar, biasa hidup di tanah dan meninggalkan lubang kecil. Orang-orang biasa mencari gangsir buat pakan burung atau umpan mancing.

“Sampeyan lihat sesuatu yang aneh dekat kebon atau rumah kosong itu? Anak-anak ini ngaku diweruhi pocongan,” tanya Lek Dhi ke Mas Maryo.

”Ora. Ora ono opo-opo. Aku tadi juga lewat omah kosong itu, ora usah repot-repot nyari,” sahut Mas Maryo santai.

“Wis, mending balik wae,” tambahnya.

”Tenane Mar? Jangan-jangan malah maling,” ujar Dhe Suk masih penasaran.

“Bukan maling. Yang lewat tadi aku kok,” jawab Mas Maryo.

”Ya sudah to. Kalian ini bocah-bocah ketakutan saja, makanya ngawur. Jangan keluyuran ke kebon malem-malem,” tegur Lek Dhi sambil melirik kami yang cuma bisa nunduk.

“Tapi aku masih pengin ngecek, Dhi. Biar yakin,” kata Lek Lar.

Lek Lar tinggal di pinggiran dusun, dekat sawah dan sungai di bawah rimbunan bambu. Kalau mau ke rumahnya, harus lewat danyangan — semacam tempat ritual, biasanya berupa pohon besar yang dipagari.

Soal keberanian, dia setara dengan Mas Maryo.

Sebelum Lek Lar melangkah, tiba-tiba Mbah Man menahan.

“Wis, ora perlu ditengok, Lar. Maryo barusan sudah kasih tau,” katanya sambil tersenyum.

Mbah Man adalah sesepuh kampung kami. Setiap upacara adat, beliau yang memimpin. Dulu upacara adat di kampung kami banyak, sekarang hanya tersisa saat pernikahan.

Apa yang dikatakan Mbah Man, biasanya tidak ada yang berani membantah.

Akhirnya kami semua kembali ke pos ronda.

“Kamu gak ikut, Mar?” tanya Dhe Suk.

“Aku di sini saja, cari gangsir,” jawab Mas Maryo.

“Yowes, nanti kalau ngantuk mampir ke pos,” kata Dhe Suk. Mas Maryo hanya mengangguk.

Di pos ronda, kami dapat ceramah panjang dari Lek Dhi dan Lek Lar. Kami cuma iya-iya saja, janji gak akan berburu godril malam-malam lagi.

Setelah itu, bapak-bapak larut dalam obrolan, kami bakar godril yang sempat kami bawa. Sedikit, tapi lumayan.

Malam makin larut. Bapak-bapak mulai keliling dusun, mengecek keamanan. Biasanya mereka menyisir sisi selatan, lalu keliling sampai ke utara lewat jalan-jalan warga.

Selain menjaga keamanan, sekalian mengambil beras jimpitan — beras segenggam yang digantung di depan rumah warga. Sedikit-sedikit, tapi karena tiap hari, jadi banyak.

Daerah timur dusun jadi perhatian lebih. Selain berbatasan dengan sungai, juga sepi, jarang rumah, lampu jalan berjauhan. Gelap, rawan maling.

Biasanya kami ikut keliling. Selain biar ramai, juga supaya ada yang menemani pulang.

Bagian paling seru? Membunyikan kentongan dengan irama khusus.

Kentongan ini andalan untuk komunikasi antarwarga. Ada polanya: satu ketukan berarti ada kematian, dua untuk pencurian, tiga kebakaran, empat bencana alam, lima pencurian hewan, enam kondisi aman.

Ada lagu khusus buat ngapalinnya:

“Siji siji rajapati yo mas yo, loro loro kemalingan yo mas yo…”

Kentongan besar di pos ronda jadi pusat informasi. Dari sana sinyal diteruskan ke kentongan di rumah warga.

Kami mengambil beberapa kentongan kecil untuk dibawa keliling. Nanti kalau pulang, bapak-bapak yang membawa sisanya.

Saat kami hendak berangkat, dari arah utara samar-samar tampak seseorang bersepeda. Semakin dekat, ternyata Mas Maryo.

”Wah, sudah mau mubeng ya Dhe? Mbah Man juga ronda to ternyata?” sapa Mas Maryo sambil tersenyum.

“Iyo Mar. Lha kamu tadi tak tunggu, godrilnya udah habis dibakar anak-anak ini,” kata Dhe Suk, sedikit aneh menatap Mas Maryo.

“Dapet gangsir banyak?” tanya Lek Dhi.

Mas Maryo malah kelihatan bingung.

“Belum sempat, Kang. Baru selesai acara, malah pada telat datang,” jawabnya.

“Lho, bukannya tadi kamu cari gangsir di jalan dekat kebon pojokan?” tanya Lek Lar.

“Wah, aku baru pulang dari rumah saudara, yang mau mantu. Tadi sebelum magrib, aku disuruh Bapak nganterin ke sana. Mae sudah di sana sejak kemarin. Aku pulang buat jaga rumah,” jelas Mas Maryo.

Kami semua langsung kaget. Rasanya darahku dingin. Sepertinya anak-anak pemburu godril lain juga merasa hal yang sama.

“Sing bener, Mar? Barusan sekitar jam sepuluhan, kami lihat kamu cari gangsir di dekat kebon pojokan. Ini semua lihat kok,” kata Dhe Suk.

“Iya Lek, aku serius baru pulang dari rumah saudara. Ada apa sebenarnya?” tanya Mas Maryo balik.

Mas Maryo tampaknya benar-benar gak tahu apa-apa. Dia manggil Dhe Suk “Lek” karena usianya masih di bawah Bapaknya.

Kami semua saling pandang. Hanya Mbah Man yang dari tadi tampak tenang.

”Beneran, Mas. Tadi aku sama temen-temen cari godril di kebon. Terus, kami diweruhi pocongan. Kami lari ke pos, trus balik lagi ke kebon sama Dhe Suk, Lek Dhi, Lek Lar, dan Mbah Man juga. Tapi di tikungan itu kami ketemu kamu lagi cari gangsir,” kata Joko dengan wajah tegang.

Sebelum suasana makin keruh, Mbah Man yang dari tadi duduk dekat perapian akhirnya bicara.

“Wis, wis, jangan ribut. Aku percaya apa yang dibilang Maryo. Ayo, lanjut mubeng dusun saja,” katanya santai. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa.

“Lho, Mbah, kan tadi njenengan juga yang bilang kita percaya sama Maryo yang di jalan itu. Makanya kita balik ke pos. Pripun to, Mbah?” tanya Lek Lar, protes.

Situasi yang serba membingungkan begini memang bikin wajar kalau Lek Lar masih ngeyel.

”Iyo Lar, aku ora lali. Tapi wis, ikuti saranku dulu. Besok kita cerita. Sekarang belum saatnya. Maryo, kamu ikut mubeng sekalian antar anak-anak ini pulang,” kata Mbah Man, nada suaranya seperti kakek menenangkan cucu-cucunya.

Jawaban itu jelas gak memuaskan kami, apalagi Lek Lar. Malah bikin tambah penasaran. Tapi karena yang bilang Mbah Man, ya mau gak mau kami ikut.

”Iya, paling bener memang begitu. Yang penting sekarang keamanan dusun dulu. Aku manut Mbah Man,” kata Dhe Suk.

“Ayo cepat keliling. Belum ada beras jimpitan yang kita ambil,” tambahnya.

Sepertinya Dhe Suk paham apa maksud Mbah Man. Mungkin dia juga penasaran, tapi dia memilih menjaga suasana.

”Kalian langsung pulang saja,” katanya.

“Nggih, Dhe,” jawabku. Kami pun bergegas, sudah tidak ingin lama-lama lagi di pos ronda.

Pikiran kami sudah tidak karuan. Teman-temanku hanya terdiam, sesekali saling melirik tanpa berkata. Wanto tampak pucat, mungkin karena dialah yang pertama kali melihat sosok aneh di rumah kosong itu. Aku pun tak jauh berbeda—wajah pucat, hati dicekam rasa takut.

Akhirnya kami menyetujui ajakan Mbah Man untuk keliling ronda. Suara kentongan yang biasanya bersemangat kini terdengar hambar, seolah dipukul asal-asalan, atau mungkin memang sengaja tidak dibunyikan keras agar tak menimbulkan kegaduhan. Langkah kaki pun terasa berat, seakan ada firasat buruk yang menanti di depan.

Kami menyusuri jalanan dusun ke arah selatan, irama kentongan mengalun lambat mengikuti langkah kami yang kaku. Tak satu pun dari kami berbicara. Para bapak terlihat serius, seperti larut dalam pikiran masing-masing, tak tertarik untuk berbincang.

Tiba-tiba Lek Lar bersuara, “Kok sepi banget ya malam ini? Suara jangkrik aja nggak kedengaran.” Benar juga, baru kusadari malam itu benar-benar senyap. Tak ada suara jangkrik, bahkan kinjeng pun tak bersuara. Yang terdengar justru suara burung malam, sayup-sayup bersahutan—burung yang sejak sore tadi beberapa kali bersuara. Konon, suara burung malam dipercaya jadi pertanda akan ada kejadian tak biasa.

Namun aku mencoba mengabaikannya, meski diam-diam bulu kudukku berdiri. Andai berjalan sendirian, sudah pasti aku lari terbirit-birit. Tapi malam itu ada hal lain yang lebih mencemaskan dari sekadar suara burung. Aku hanya ingin cepat sampai rumah.

Sayangnya rumahku berada di ujung selatan dusun, dekat batas kampung. Lokasinya tidak kalah menyeramkan dari rumah Lek Lar, karena di belakang rumah ada kuburan tua dengan pohon beringin besar menjulang. Di sampingnya, rumpun bambu tumbuh lebat. Ada pagar yang memisahkan halaman belakang dengan makam, tapi di sisi selatannya sudah tidak berpagar, langsung berbatasan dengan sungai.

Dulu saat banjir besar, beberapa makam sampai hanyut terbawa arus karena tanahnya ambles ke sungai. Kejadian itu sempat membuat warga heboh. Tapi anehnya, meski kesannya seram, aku merasa nyaman tinggal di rumah itu. Mungkin karena aku tidak pernah mengalami kejadian aneh secara langsung.

Baru kemudian aku tahu dari adikku bahwa ternyata ada “penghuni lain” di rumah kami. Adikku yang dulunya penakut dan selalu minta ditemani ke kamar mandi, diam-diam menyimpan banyak cerita. Tapi ia baru berani menceritakannya setelah kami dewasa dan merantau ke kota berbeda. (Itu cerita lain yang bisa kusebutkan nanti.)

Sampai di tikungan selatan dusun, rumahku mulai terlihat. Wanto sudah lebih dulu sampai karena rumahnya dekat pos ronda. Giliranku, Yanto, dan Joko diantar para peronda, karena rumah kami saling berdekatan. Pras jadi yang paling akhir karena rumahnya di ujung tenggara dusun, berbatasan dengan tegal dan sungai—lokasi yang sering membuatnya mengalami hal-hal ganjil.

Menurut ceritanya, dia sudah sering ketemu makhluk aneh. Dari banaspati, pocong yang tergantung di pohon mangga depan rumahnya, sampai sesuatu yang bersembunyi di atap kamar mandi. Aku bahkan pernah jadi saksi yang terakhir itu. Meski sudah biasa, ternyata mentalnya tak jauh beda denganku—sama-sama penakut.

Sesampainya di rumah, Lek Dhi mengambil beras jimpitan yang sudah disiapkan bapakku. Lek Lar dan Dhe Suk mengambil dari rumah warga lainnya. Aku meminta Mbah Man dan Lek Dhi menunggu sebentar agar aku bisa membasuh diri di padasan depan rumah.

Sebelum masuk, Mbah Man berpesan, “Langsung tidur ya, Le.” “Nggih, Mbah,” jawabku. Ia tersenyum menenangkan. “Sudah, jangan bangunkan Bapakmu,” tambah Lek Dhi. Aku mengangguk dan segera masuk rumah.

Bapak terlihat tidur di ruang tengah, seperti biasa menggelar tikar karena katanya lebih sejuk. Aku tadinya ingin tidur di kamar, tapi mengingat kejadian malam itu, rasanya mustahil. Akhirnya aku ambil bantal dan selimut, lalu tidur di dekat bapak. Ibu dan adik tidur di kamar belakang. Biasanya ibu mudah terbangun hanya karena suara pelan, tapi malam itu beliau tampak tidur nyenyak, mungkin kelelahan.

Jujur saja aku tak bisa benar-benar tidur. Wajah samar di rumah kosong, bayangan Mas Maryo yang mencari gangsir—semuanya terus terbayang. Aku pun makin merapat ke arah bapak. Kalau beliau bangun, mungkin akan meledek, “Kenapa nggak tidur di kamar? Takut?” Seperti waktu dulu saat aku ketakutan setelah membaca buku “Dialog dengan Jin” seharian.

Tapi belum selesai aku mengingat hal itu, tiba-tiba ada suara ketukan di pintu ruang tengah. Suaranya pelan, tapi cukup membangunkan. “Lek, Lek No, Lek…” terdengar suara memanggil nama Bapakku. Aku terkejut dan jantung berdegup kencang. Bapak bangun, “Siapa itu?” “Maryo Lek,” jawabnya dari luar.

Aku makin panik. Baru saja kami membahas kejadian ganjil tentang dirinya, sekarang malah datang ke rumah. Jangan-jangan… Tapi Bapak berjalan ke pintu. Aku ingin melarang, tapi urung. Kami di rumah, dan ada bapak.

“Tunggu Mar,” kata Bapak. Saat pintu dibuka, ternyata benar Mas Maryo. “Maaf malam-malam begini Lek, aku disuruh Mbah Man antar ini,” ucapnya sambil menyerahkan plastik.

“Apa ini Mar?” tanya Bapak. “Daun kelor dan kembang kenanga. Kata Mbah Man, ditaruh di ruangan tempat keluarga tidur,” jawabnya. Bapak tampaknya paham maksudnya. Aku sendiri belum mengerti.

“Ya sudah Mar, tolong sampaikan terima kasih ke Mbah Man,” kata Bapak. Mas Maryo pamit, menaiki sepedanya dan pergi. Aku sedikit lega—berarti tadi di pos ronda memang benar Mas Maryo, bukan “yang lain”.

Setelah mengunci pintu, Bapak meletakkan plastik itu di meja. “Memang ada apa tadi, Wan?” tanyanya. “Tadi kami melihat sesuatu, Pak,” jawabku. “Sudah, jangan dipikirkan. Tidur, baca doa, minta perlindungan Tuhan,” ujarnya tenang. Entah memang tak terlalu peduli, atau sengaja menenangkanku.

Sikap bapak yang tenang itu justru membuatku nyaman. Tidak hanya soal hal gaib, tapi juga dalam menjalani hidup. Aku akhirnya bisa tidur lebih tenang malam itu.

Sore harinya aku bertemu Pras. Ia langsung berkata dengan wajah serius, “Semalam itu Wan, serem banget.” “Memangnya kenapa?” tanyaku. “Setelah kami antar kamu pulang, kami ketemu pocong lagi. Dua, diam di bawah pohon randu dekat kali. Yang satu kecil, samar, aku hampir pingsan,” ceritanya.

“Terus gimana?” “Mbah Man bilang jangan digubris, tapi suasana tetap tegang. Tiba-tiba Mas Maryo lari mengejar mereka sambil teriak. Mbah Man dan Dhe Suk ikut mengejar.”

“Mungkin Mas Maryo marah karena semalam ada yang menyamar jadi dirinya,” lanjut Pras. Makhluk itu kabur sebelum tertangkap. Tapi dari atas pohon terdengar jeritan melengking yang membuat telinga sakit. “Nggak main seremnya Wan,” katanya.

Aku bercerita bahwa Mas Maryo juga semalam ke rumahku. Pras mengangguk, “Iya, disuruh Mbah Man. Setelah kejadian itu mereka ke rumahku, tenangkan Mas Maryo dulu.”

Mbah Man meminta daun kelor dan kenanga yang kebetulan ada di halaman Pras. Lalu dibagikan ke rumah kami masing-masing. “Untuk jaga-jaga,” kata Pras. Katanya makhluk yang menyerupai Mas Maryo itu benar-benar lelembut. Tidak berkaki, dan mengeluarkan bau busuk. “Tapi dia memang makhluk yang sama dengan yang muncul di rumah kosong semalam,” kata Pras menirukan Mbah Man.

Malam itu dusun kami katanya memang sedang “dikunjungi”. Bau busuk menyebar. Mbah Man pun merasa perlu bertindak. Ia tidak tahu pemicunya—kiriman orang, atau undangan yang tak sengaja. Tapi yang jelas, lebih baik berjaga-jaga.

Setelah cerita itu menyebar, warga dusun sepakat menggelar bersih desa. Rumah kosong dibersihkan, rumah reyot di belakangnya dirobohkan, kebon dibabat. Bahkan kuburan tua di belakang rumahku ikut dipagari dan dirapikan.

Usaha itu membuahkan hasil. Tak ada gangguan selama beberapa waktu. Tapi sayangnya, tidak selamanya tenang. Karena beberapa bulan kemudian, gangguan kembali datang—dan kali ini sasarannya adalah keluarga salah satu sahabat dekatku. Ceritanya akan kusambung di lain waktu.

Tinggalkan Balasan

Anda harus masuk untuk berkomentar.